L’aria e il fuoco

L’invenzione delle verità

Sul monte Haguro in Giappone c’è Oami, un piccolo villaggio in cui si trova il tempio nel quale è tenuto e venerato il corpo mummificato di un monaco che nel 1783, all’età di 96 anni, si fece seppellire vivo.

Fin dall’età di 20 anni decise di diventare un ‘monaco eterno’ al fine di proteggere la gente per l’eternità; così iniziò una pratica, rigorosa e tremenda. La sua dieta a base di noci e di infusi particolari gli ermetteva di rinfrescarsi d’estate e bruciare lentamente i grassi durante l’inverno, questo per evitare di putrefarsi una volta diventato una mummia. Dopo la sepoltura respirando per mezzo di una cannuccia di bambù, recitando mantra e meditando resistette circa tre anni e mezzo, durante i quali dava segnali del suo essere in vita con una campanella che faceva suonare e che ristorava e consolava i suoi discepoli. Ancora oggi il suo corpo mummificato viene venerato, accudito e vestito ogni sei anni, come se fosse ancora vivo. Il Shugendo, la religione praticata da questi monaci è un misto tra Buddismo sincretico e Shintoismo che ha come principale oggetto di venerazione le montagne e l’aria.

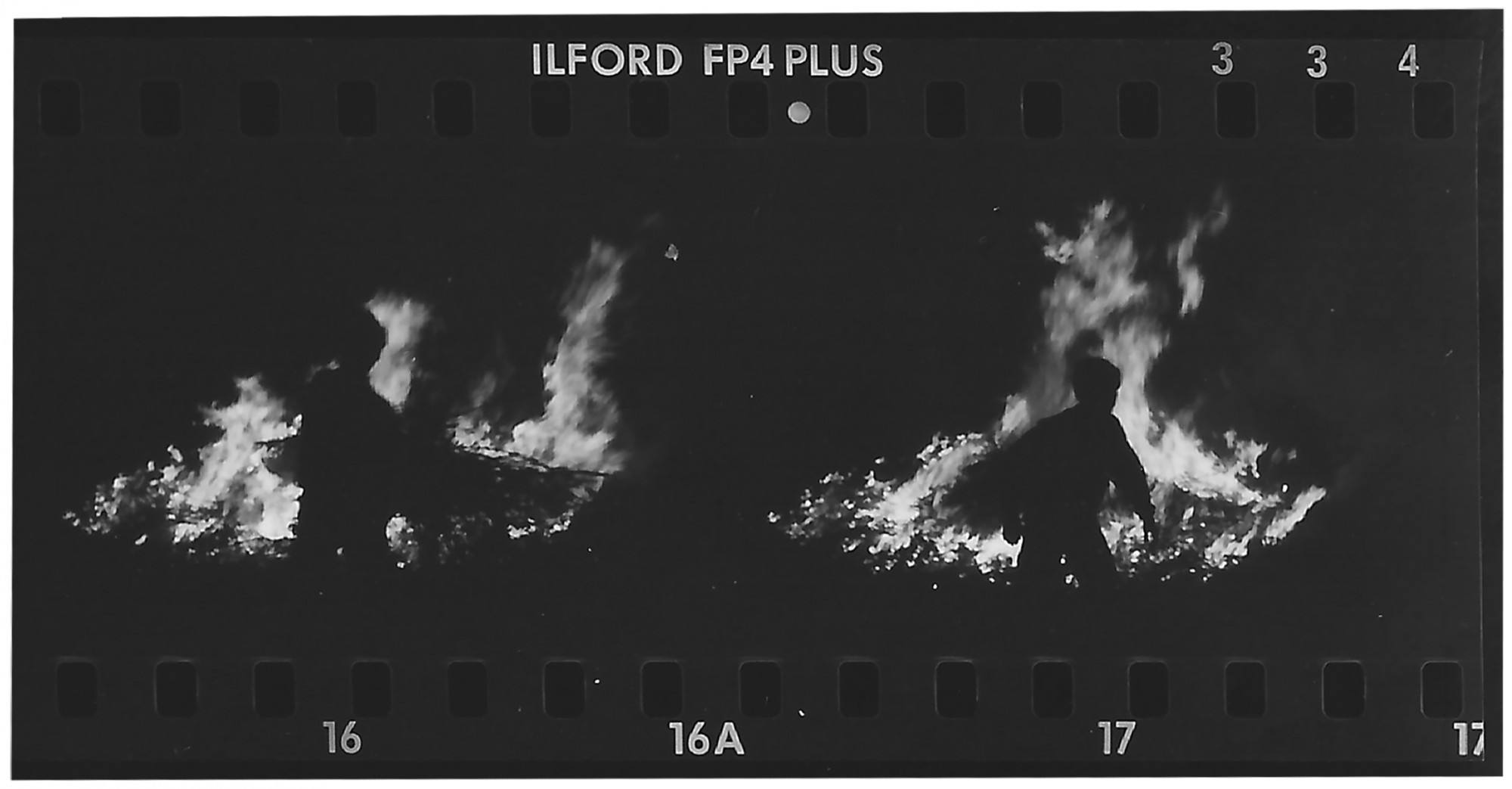

In provincia di Matera verso la fine del XV sec. pare certa la presenza di una ‘masciara’, una strega che mangiava l’aria delle donne malate di mente o di nervi e le guariva. Secondo la leggenda si aggirava in un territorio compreso tra i paesi di Miglionico, Pomarico e Montescaglioso, un triangolo denominato ‘tre cunfin’ (tre confini). Durante le notti estive con luna calante, sembra che si avvicinasse a giovani donne nei loro letti di sofferenza e inspirasse l’aria loro intorno per alcuni minuti. Le ammalate cadevano in un sonno profondo ma al risveglio si ritrovavano guarite e perfettamente in salute. Nelle notti seguenti fino al novilunio i paesani maschi della ‘guarita’, si nascondevano in casa perché la strega continuava ad aggirarsi alla ricerca di uomini a cui cedere la malattia. Ogni anno nella prima serata di luna calante di luglio, viene accesso un fuoco al centro di questo triplice confine e vengono venerate le streghe guaritrici. Le streghe preferiscono i boschi e la natura dove prende origine tutto compresa la mitologia che le accompagna, la loro forza è legata all’indipendenza e alla conoscenza dei misteri più arcaici e profondi degli elementi primordiali: aria, acqua, fuoco e terra.

Già presso gli etruschi esistevano gli aruspici, sacerdoti, spesso donne che interpretavano le interiora degli animali. I ‘fulguratores’ diventavano tramite con le divinità grazie alla loro capacità di decifrare i fenomeni legati all’aria, essi comprendevano il volere degli dei osservando la traiettoria dei fulmini mentre gli aùguri interpretavano il volo degli uccelli.

Fantasticare l’esistente: i riti e le copie

Gaston Bachelard in Le dormeur éveillé scrive: «La nostra appartenenza al mondo delle immagini è più forte, più costitutiva del nostro essere che non l’appartenenza al mondo delle idee». Quella che sembra trance incosciente è al contrario coscienza dell’abbandono fantastico, delle fantasticherie infatti secondo Bachelard: «si può studiare solo ciò che si è prima sognato. La scienza si forma più su una rêverie che su un’esperienza e sono necessarie parecchie esperienze per cancellare le nebbie del sogno». Seguendo la rêverie come strumento che apre alla visione naturale singola e la riporta come archetipo nella storia della collettività umana, non dovremmo tenere conto della dottrina junghiana del simbolo e neanche della regimentazione lacaniana del vedente, occorre piuttosto guardare al campo degli apprendimenti sociali come strumento per legare visione fantastica e ripetizione sociale. Pensiamo al richiamo morte-rinascita di molti riti contadini o pagani che simboleggiano questo passaggio e che seguono la continua alternanza tra attivo e passivo.

I riti contadini legati alla natura assolvono un importante istituto per la definizione, la gestione e l’organizzazione del tempo spesso tramite delle fantasticherie, dei racconti, delle storie o delle feste. La ripetizione del rito, non sempre religioso, diffonde l’utilità della pratica grazie ai processi d’imitazione, ma la relazione tra uomo e natura spesso viene falsata dalle contingenze, dalle “necessità” del presente, come ci ricorda Murray Bookchin:

«un ecosistema non è mai una comunità casuale di piante e animali. Esso ha, in proprio, potenzialità, direzione, significato e autorganizzazione. Vedere un ecosistema come dato (una cattiva abitudine che lo scientismo ha inculcato nei suoi ricercatori, teoricamente neutrali) è altrettanto storicamente superficiale del vedere una comunità umana come data. Entrambi hanno una storia che dà intelligibilità e ordine alle loro relazioni interne e direzionali al loro sviluppo […] la storia umana non può liberarsi della natura o districarsene […] L’umanità ha con la natura legami che non solo hanno radici profonde ma vanno assumendo forme sempre più sottili, imprevedibili anche ai pensatori più sofisticati. Per quanto concerne queste implicazioni siamo ancora, per cosi dire nella preistoria della conoscenza…»

Bookchin dimostra come l’idea distorta della interazione tra i regni viventi e non viventi, parta dal concetto di gerarchia:

«nessuna liberazione sarà mai completa, nessun tentativo di creare un’armonia tra gli esseri umani e tra l’umanità e la natura potrà mai avere successo, finché non saranno state sradicate tutte le gerarchie e non solo le classi, tutte le forme di dominio e non solo lo sfruttamento economico[…] l’evoluzione deve essere considerata come un fenomeno partecipativo, non come darwinistica ‘selezione naturale’ di una singola specie sulla base della sua ‘idoneità’ alla sopravvivenza. Gli animali e le persone si evolvono in comunità, non da ‘solisti’. […] Quella del solista è la tipica immagine dell’individuo isolato evocata dalla tradizione dell’empirismo angloamericano, in particolare di Hobbes e Locke.»

Dunque, unità nella diversità significa che la natura non è semplicemente un «regno della necessità» come direbbe Marx, ma un regno di libertà nascente e potenziale che potrebbe trovare la sua piena espressione in una società ecologica creata da esseri umani pienamente realizzati. Si può quindi immaginare, finalmente, una “sostenibilità” che parta dalla capacità di generare macchine dialoganti (strumenti e modi) con la stessa velocità e facilità con cui lo sfruttamento territoriale (economico, comunicativo e sociale) della macchina produttrice riesce a penetrare nei territori per estrarne valore?

I luoghi dell’abbondanza

Giovanni Attili nel libro “Civita » descrive nel dettaglio la parabola del borgo laziale di Civita Bagno Reggio piccolo borgo tra il Lazio e L’Umbria, nel 2018 è stata la meta di quasi un milione di visitatori a fronte di una decina di residenti e di una quarantina di proprietari di seconde case:

«La ristrutturazione pressoché filologica, della quasi totalità del patrimonio ha consentito soprattutto di celebrare una forma capace di resistere all’oblio di mondi scomparsi. Si tratta di una forma urbana che sebbene ospiti usi radicalmente discontinui rispetto al passato, si concede allo sguardo dei visitatori come figurazione iconica di una identità memoriale coerente e comunicabile. Ed é proprio questa forma, disancorata dai mondi vitali che l’avevano prodotta, a trasformarsi in una quinta spettacolarizzata, uno sfondo di sorprendente bellezza, lo scenario suggestivo e pittoresco all’interno del quale Civita si concede come un oggetto estetico da fruire al pari di un opera d’arte. Recisa definitivamente la relazione operosa vitale con il territorio, Civita si rende dunque disponibile per nuove forme di fruizione, in cui i processi di estetizzazione che inizialmente avevano interessato un ristretto ed elitario gruppo di professionisti e intellettuali, cominciano a riguardare ampie porzioni di popolazione.»

Con l’occhio di Bookchin viene da chiedersi dove si trova l’inganno celato dal dare visibilità, del trasformare in scena, in spettacolo, in merce (in questo ordine) non solo i luoghi, ricondizionati sull’attualità visiva, ma anche gli usi, le pratiche reali, vive e necessarie alla sostenibilità di quei luoghi, relegandole al cosiddetto consumo culturale alla monocoltura turistica onnipervasiva?

«Molte case sono semplici ricostruzioni in stile […] come gli interventi platealmente falsi applicati talora come quadri sulle facciate di alcuni edifici […] le trame superstiti di forme vitali passate si congelano sulle pagine di una guida turistica. Non portano più con loro le tracce di un tempo continuamente operante, non materializzano un divenire che dura, un cambiamento che costituisce la sostanza stessa degli oggetti. La continua metamorfosi di queste sopravvivente non porta più la memoria degli investimenti di senso che si sono addensati nel tempo. Tutto diventa monumento, mera oggettività pietrificata e chiusa in se stessa[…] Il pericolo è una fossilizzazione del paesaggio, una banalizzazione del vivente: un processo che rischia di trasformare Civita in una cartolina senza vita, in un museo.»

La questione che mi interessa come artista e che affiora con sempre maggiore evidenza, riguarda la ricerca e l’uso di nuovi ‘processi’ estetici che evitino la costante sussunzione di ‘forme di vita’ e conseguentemente la rottura dei rapporti tra uomo e ambiente. La colonizzazione tecnica e metodologica rischia di degradare l’opera dell’uomo nella natura: dalle relazioni agli oggetti, dagli usi alla gestione, dal lavoro alla difesa, dal racconto alla storia. Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla diffusione capillare di ’nuove tecniche artistiche’ soprattutto nei territori periferici; spostando le ricerche in ’luoghi altri’ si è arrivati anche alla diffusione e alla decentralizzazione del concetto di ‘pratica artistica’. Via via, con definizioni diverse: arte relazionale, arte urbana, arte pubblica, arte partecipata, arte di comunità, arte performativa si sono arredati ‘contesti’ periferici grazie alla mediazione delle istituzioni locali e all’utilizzo di format idonei come residenze, workshop o più spesso mostre. Forse bisogna imparare a guardare dentro a un processo non per visionare e riconoscere meccanismi creativi ma per scoprire frame estetici quindi opere, se vogliamo ancora usare questo termine, capaci di alimentare la costellazione delle attese, delle speranze e delle visioni generate da un lavoro di questo tipo che difficilmente si compie definitivamente. Non è la formalizzazione o la conclusione lo scopo di questi ‘programmi’ ma l’esistenza stessa, prolungata e continua, del fare.

Non mi sono mai illuso di poter cambiare il mondo. A me interessa come si fanno le cose, interessa il mezzo, non il fine. Il mezzo che si usa è già il fine da realizzare. (Paolo Finzi)

L’invenzione delle verità

Lo sviluppo e la massificazione di queste forme espressive che coinvolgono ormai tutti gli aspetti culturali, sociali e politici dei territori, suggeriscono maggiore attenzione e rispetto nel confronto con le anime di un un luogo, perché coinvolgimento, partecipazione e relazioni vanno tenute accese e alimentate nel tempo e non estrapolate per esotiche uscite rappresentative. Tornando alla simbologia del rito nelle piccole comunità, devo confessare che una delle due storie iniziali è falsa ed entrambe sono state esagerate. Credo profondamente nel senso narrativo che definisce una piccola comunità e che si “forma” continuamente anche attraverso storie e racconti inventati, falsati ed esagerati e grazie ai personaggi che le transitano e che spesso sono figure marginali, degradate o escluse.

Non sopporto i bugiardi, e non ho alcun rispetto per loro. Invece la gente che sa esagerare ad arte ha sempre la mia piena attenzione e la mia stima imperitura (Nat Love. Paradise Sky, Joe R. Lansdale)

Per quanto inverosimili queste storie corrono nel perimetro che definisce le consuetudini e le tradizioni, servono ad arricchire un’esistenza comunitaria e a modo loro contribuiscono a definire usi e costumi di un luogo. L’arte corre il rischio, sovrapponendosi e coincidendo col reale, di ricalcare ricerche sociologiche e antropologiche spesso datate e di definire i rapporti solo dal punto di vista rappresentativo e consolatorio. La continuità nel tempo al contrario produce conoscenze articolate che ci avvicinano profondamente alla comunità fino dentro al ventre ‘sacro’ dei riti simbolici. È il ruolo dell’autore e della ricerca che cambiano: non deus ex machina ma membro di una comunità, non progetto da ammirare ma contributo alla crescita di luogo. Il tempo ci permette di comprendere le consuetudini e gli usi, ci fa l’onore di invitarci a condividere il cibo e il vino.

Alle volte quello che possiamo produrre sono due semplici azioni: ispirare e espirare.